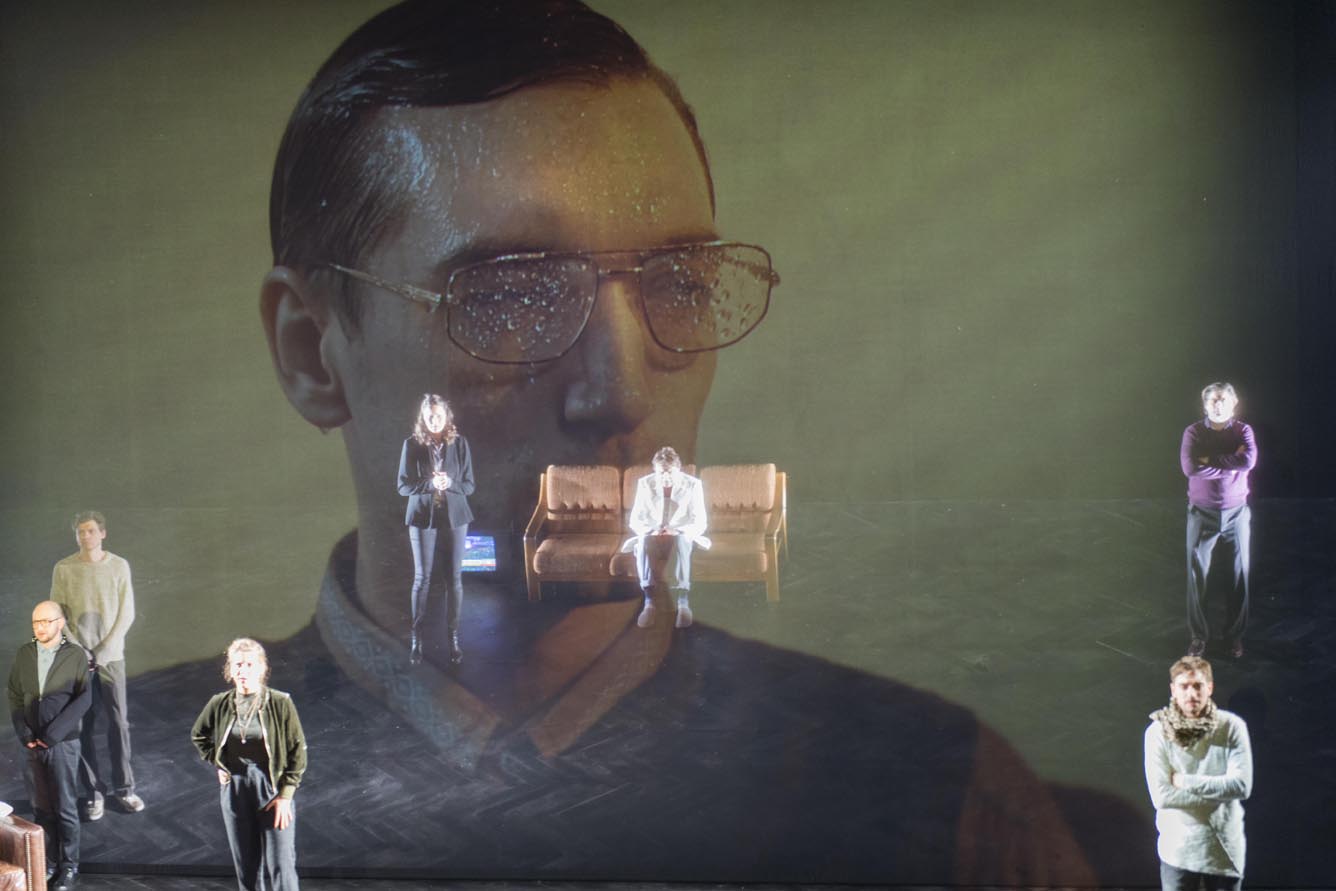

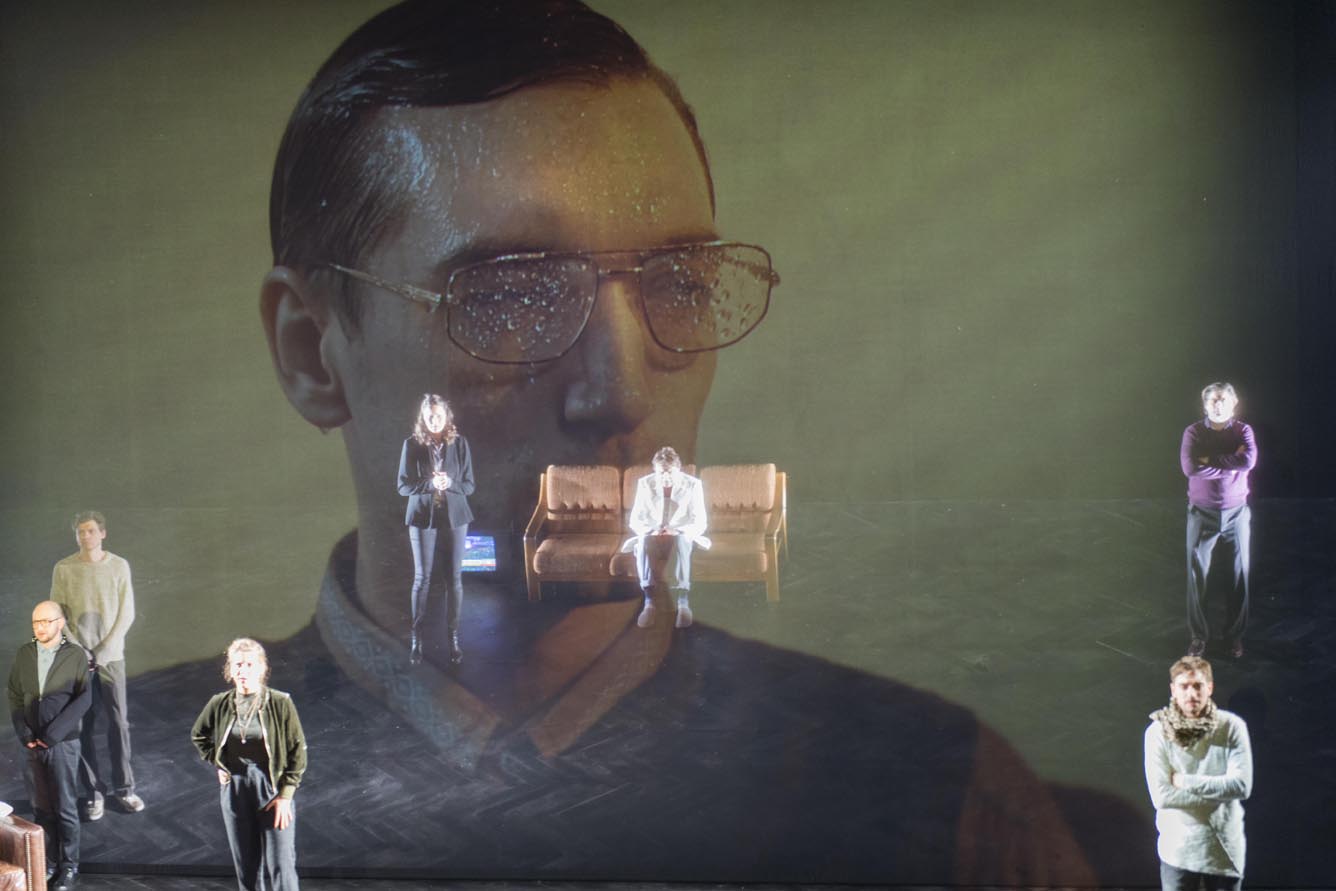

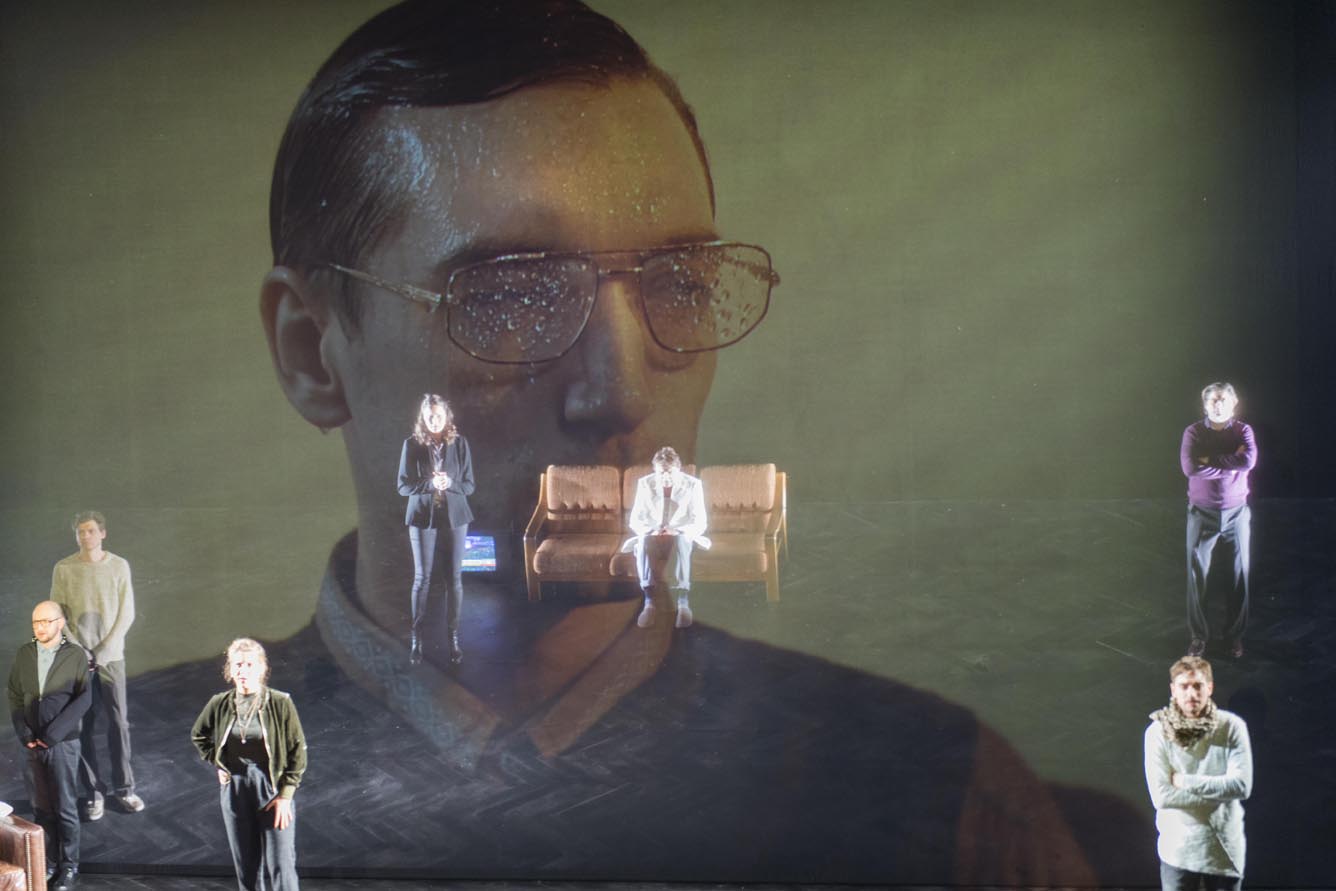

Der letzte Bürger (Uraufführung) - Kammerspiele - kultur 144 - März 2018

- Der letzte Bürger

Foto: Thilo Beu

Der letzte Bürger

Foto: Thilo Beu

Zerfall einer Familie

Der angekündigte Abgesang auf das Bildungsbürgertum ist das neue Auftragswerk des in Bonn aufgewachsenen, in Berlin lebenden Schriftstellers Thomas Melle (*1975) kaum, eher ein beklemmendes Familiendrama in der Nachfolge Ibsens, wo die Schuld der Eltern über Generationen fortwirkt. Melle wurde vor allem bekannt mit seinen mehrfach für den deutschen Buchpreis nominierten Romanen. Episch ist auch die Anlage seiner merkwürdigen Chronik der Lebenslügen.

„Ein Held und seine Zeit“ hieß das Gedicht, das der junge Holm seinem Vater Leo 1988 widmete. „Ich stehe vor dir und blicke dich an / Wie Zeit, die sich plötzlich selbst ansehen kann“, lauteten die letzten Zeilen. In Melles Stück Der letzte Bürger blickt eine zerfallende bürgerliche Familie auf ihre Zeit. Regisseurin Alice Buddeberg, die in der Werkstatt bereits mit großem Erfolg Melles Missbrauchs-Drama Bilder von uns auf die Bühne brachte, hat das komplexe Vexierspiel um gestörte Wirklichkeitsbilder sehr präzis inszeniert. In vorproduzierten Rückblenden (Video: Joscha Sliwinski) erscheinen Fragmente einer Vergangenheit, gespielt und gelegentlich auch gesprochen von den Gegenwarts-Akteuren. Das ist leicht verwirrend, aber einleuchtend in der Figurenkonzeption.

Interaktion auf der Bühne findet selten statt, meistens reden alle nach vorn zum Publikum, als ob sie etwas zu sagen hätten vom Ende der bürgerlich liberalen Welt des späten 20. Jahrhunderts, als der amerikanische Politikwissenschaftler Francis Fukuyama nach dem Fall der Mauer und angesichts des vermeintlichen Siegs des demokratisch gebändigten und sozial verbindlichen westlichen Kapitalismus euphorisch das „Ende der Geschichte“ in Reichweite sah. Was sich als fataler Irrtum erwies.

Hier beginnt die Geschichte neu am 9. November 2016, als das Ergebnis der amerikanischen Präsidentschaftswahlen in Europa über die Bildschirme flimmerte. Exakt am deutschen Schicksalsdatum, wo 1918 die deutsche Republik ausgerufen wurde, 1938 die antisemitischen nationalsozialistischen Brandstifter zuschlugen und 1989 die sogenannte Wiedervereinigung der BRD und der DDR anfing. In der großen Politik mischte der (fiktive) Bürger Leo Clarenbach nur als Hinterbänkler mit. Seine Biografie lässt sich knapp zusammenfassen: Nazi-Vater, als Jugendlicher in den Krieg geschickt, sozialdemokratische Karriere in Bonn, heimliche Sympathie für die 1968er Revolte, von der DDR als naiv-idealistischer Spion angeworben, nach der Wende enttarnt und verhaftet, Familie kaputt.

Im Bühnenbild von Cora Saller genügen ein Ledersessel im Vordergrund, ein Sofa im Hintergrund, transparente Vorhänge, große Projektionsflächen und hölzerne Schrägen für die Psycho-Familienaufstellung. Als dementer alter Patriarch Leo, der Jandls „Schtzngrmm“-Gedicht zitiert, gern Brahms und Mahler hört (Musik: Stefan Paul Goetsch) und sich zwischendurch mit Joseph Beuys identifiziert, glänzt Wolfgang Rüter. Anheimgefallen der Gnade des Vergessens und deshalb das Schattengedächtnis seiner Epoche. Seine jüngere Film-Version spielt beeindruckend intensiv Sören Wunderlich, der ansonsten als sensibler Sohn Holm nie den Absprung aus dem Elternhaus geschafft hat. Bei der Nachricht vom Mauerfall wird Vater Leo nicht grundlos nervös. Mit seinem Weltbild zerbricht die Fassade seiner gepflegten Existenz.

Holger Kraft spielt den älteren Sohn Jasper, der mit seiner Gattin Tanja (tapfer: Birte Schrein) eine glückliche Ehe mimt. Geschäftlich gescheitert, interessiert am vielleicht noch vorhanden Vermögen. Mit erwachsenen Kindern wie der supergescheiten Laura (Lena Geyer) und dem schwulen Facebook-Narziss Tilman (Daniel Gawlowski). Elegant behauptet sich zwischen dem Brüder-Gerangel Sophie Basse als brave Mutter Tessa und als lebenswütige Tochter Wiebke, die mit dem ganzen Familien-Unfug gern abschließen möchte: Bitte Smalltalk z. B. über Houellebecqs „Unterwerfung“ oder sonstige Saison-Bestseller.

Den intellektuellen Ironiker gibt ihr ungeliebter Sohn Paul, Frucht der Verbindung mit einem „Technokasper“. Hajo Tuschy überzeugt als glatzköpfiger Enkel der linken Utopisten, der seine geistige Heimat im rechtskonservativen Milieu gefunden hat. Die einzige sympathische Figur im ganzen verbiesterten Trubel um Leos nahenden Tod ist freilich Luise, genannt Lupo, robust sensibel verkörpert von Ursula Grossenbacher. Lupo lockte den Westmann in die Ostfalle, zog mit ihm nach Bonn, liebte ihn jedoch ernsthaft. Das hervorragende Schauspiel-Ensemble hilft hinweg über alle Untiefen des Dramas, das seine politische Aktualität zwar behauptet, aber lebt von den individuellen Bühnenfiguren und ihren multiplen Wahrheiten.

Leo träumte einst vom Beginn einer freien kommunistischen Gesellschaft. Seine Nachkommen sind bis auf Enkel Paul auch ohne Ideale ganz zufrieden und haben sich nur noch wenig zu sagen. Ein Spiegel der heutigen Gesellschaft wird daraus nicht, nur eine Ansammlung von subjektiv eingefärbten Splittern. Freundlicher Premierenbeifall für die Schauspieler, das Inszenierungsteam und den anwesenden Autor. E.E.-K.

Spieldauer ca. 2 Stunden keine Pause

Die letzten Vorstellungen:

8.03. // 6.04. // 5.05.18

Donnerstag, 06.12.2018

Zurück

So funktioniert´s

Ihre Vorteile

Eine tolle Geschenkidee!

Mitglieder werben Mitglieder

Häufige Fragen

Teilnahmebedingungen

So funktioniert´s

Ihre Vorteile

Eine tolle Geschenkidee!

Mitglieder werben Mitglieder

Häufige Fragen

Teilnahmebedingungen

Instagram

Instagram